FRIDA Y LOS XOLOITZCUINTLES: PINTURA Y FOTOGRAFÍA.

LA CREACIÓN DEL PERRO EN LA CULTURA NÁHUATL.

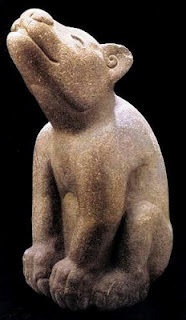

Los restos arqueozoológicos encontrados en diferentes excavaciones, indican que el perro atravesó con el hombre el estrecho de Bering, que lo siguió en su caminar por lo que ahora son Alaska, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, México, centro y Sudamérica, hasta la Patagonia[1]. Durante esta larga travesía y convivencia fue utilizado en rituales, como alimento[2]y en tumbas como acompañante al inframundo.

“Les habló Titlacahuan a Tata y a su mujer Nene; les dijo: ‘Ya no os preocupéis [de nada]. Ahuecad un ahuehuete grande: allí entraréis cuando en [la veintena de huei]tozoztli se hunda el cielo’. Allá entraron; y al taparlos, les dijo [Titlacahuan]: ‘Una sola mazorca comerás, y una sola [comerá] también tu mujer’. Y cuando se la acabaron encallaron, encallaron en la arena; se sentía que ya estaba seca el agua, [porque] ya no se movía el tronco, y entonces [éste] se abrió. Luego vieron unos peces, y encendieron fuego; [allí] asaron los peces. Vinieron a ver los dioses Citlalinicue y Citlallatónac, y dijeron: ‘Dioses, ¿quién está haciendo fuego?, ¿quién está ahumando el cielo?’.

“Les habló Titlacahuan a Tata y a su mujer Nene; les dijo: ‘Ya no os preocupéis [de nada]. Ahuecad un ahuehuete grande: allí entraréis cuando en [la veintena de huei]tozoztli se hunda el cielo’. Allá entraron; y al taparlos, les dijo [Titlacahuan]: ‘Una sola mazorca comerás, y una sola [comerá] también tu mujer’. Y cuando se la acabaron encallaron, encallaron en la arena; se sentía que ya estaba seca el agua, [porque] ya no se movía el tronco, y entonces [éste] se abrió. Luego vieron unos peces, y encendieron fuego; [allí] asaron los peces. Vinieron a ver los dioses Citlalinicue y Citlallatónac, y dijeron: ‘Dioses, ¿quién está haciendo fuego?, ¿quién está ahumando el cielo?’.EL PERRO Y EL MAÍZ.

XOLOITZCUINTLE: LA CUESTIÓN DEL NOMBRE.

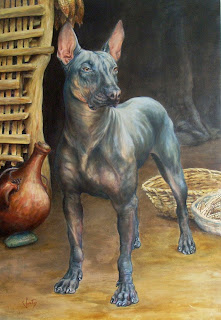

Desde una perspectiva lingüística literal, en el náhuatl coloquial, el término xoloitzcuintli engloba únicamente a la forma desnuda y el término itzcuintli se referiría a una forma canina con pelaje. Sin embargo, esta clasificación por aspecto externo no implica la separación de los individuos en dos razas. Además, emplear tal terminología a lo único que conduce es a la discriminación de la forma con pelo al ser concebida como una entidad separada. En vez de ello, se sabe que biológicamente, ambas formas están íntimamente relacionadas y son indisolubles. En este sentido, resulta aceptable seguir denominando a la raza moderna como XOLOITZCUINTLE, entendido como un NEOLOGISMO castellanizado que designa a una raza canina actual, que agrupa dos formas y por ende, existen xoloitzcuintles con pelo y sin pelo, por más que el xoloitzcuintli como categoría nativa sólo sea pelón.

Desde una perspectiva lingüística literal, en el náhuatl coloquial, el término xoloitzcuintli engloba únicamente a la forma desnuda y el término itzcuintli se referiría a una forma canina con pelaje. Sin embargo, esta clasificación por aspecto externo no implica la separación de los individuos en dos razas. Además, emplear tal terminología a lo único que conduce es a la discriminación de la forma con pelo al ser concebida como una entidad separada. En vez de ello, se sabe que biológicamente, ambas formas están íntimamente relacionadas y son indisolubles. En este sentido, resulta aceptable seguir denominando a la raza moderna como XOLOITZCUINTLE, entendido como un NEOLOGISMO castellanizado que designa a una raza canina actual, que agrupa dos formas y por ende, existen xoloitzcuintles con pelo y sin pelo, por más que el xoloitzcuintli como categoría nativa sólo sea pelón.DÉCALOGO DEL BUEN XOLERO.

- APRECIARAS Y PRESERVARAS AL XOLOITZCUINTLE COMO RAZA NACIONAL.

- NO MENOSPRECIARÁS AL XOLOITZCUINTLE CON PELO. HACERLO ES ABERRACIÓN.

- LOS XOLOITZCUINTLES SE ORIGINARON EN LA CUENCA DEL BALSAS, NO EN TIJUANA.

- LOS PERROS MESOAMERICANO ERAN LOS QUE AYUDABAN A PASAR EL RÍO A LOS MUERTOS, EL XOLO SÓLO ERA UNO MÁS DE ESTOS CÁNIDOS. DECIR LO CONTRARIO ES IGNORANCIA O SOBERBIA.

- EL TAMAÑO DE LOS XOLOITZCUINTLES PREHISPÁNICOS VARIABA ENTRE SER UN POCO MÁS PEQUEÑO Y UN POCO MÁS GRANDE QUE UN XOLO INTERMEDIO ACTUAL.

- LAS CAMADAS DE LOS XOLOITZCUINTLES SON MIXTAS, ES DECIR, NACEN INDIVIDUOS CON PELO Y SIN PELO EN CADA UNA DE ELLAS.

- LA RAZA XOLOITZCUINTLE ES UNA RAZA DUAL POR ESO SU IMPORTANCIA SIMBÓLICA PARA LAS CULTURAS MESOAMERICANAS.

- LOS PERROS XOLOITZCUINTLES SON MÁS IMPORTANTES QUE UN EQUIPO DE FÚTBOL.

- LOS XOLOITZCUINTLES NO SON UNA MARCA COMERCIAL NI DEBEN DE SERLO.

- LOS XOLOITZCUINTLES SON DE TODOS LOS MEXICANOS, NO SOLO DE UNA PERSONA O GRUPO.

SOBRE ETNOZOOLOGÍA URBANA: LOS COLORES DEL XOLOITZCUINTLE.

INTRODUCCIÓN

La figura del xoloitzcuintle, o simplemente “xolo” se ha incorporado en el imaginario colectivo de amplios sectores de la población urbana mexicana, además de existir o haber existido en otro tipo de sociedades. Tal imagen también puebla espacios en obras de arte de diversos autores e incluso halló su lugar en los libros de educación oficial. Múltiples científicos han abordado el tema para explicar su origen y su importancia histórica, generalmente ligándolo a versiones nacionalistas. Además, existe una actividad formal de crianza que al interior de dicho medio proyecta internacionalmente al xoloitzcuintle como representante de “lo mexicano”. Asociado a lo anterior, existe un conjunto de actividades de importancia económica en torno a este animal. El xoloitzcuintle ahora se ubica incluso en el ciberespacio. Por todas estas razones, las representaciones sociales en torno al xoloitzcuintle resultan un tema relevante para la antropología. Justamente tal variabilidad en torno al concepto de xoloitzcuintle inspira la parte metafórica del título de esta investigación, ya que diacrónica y sincrónicamente cada cultura con su mirada le otorga un color o un matiz propio.

La figura del xoloitzcuintle, o simplemente “xolo” se ha incorporado en el imaginario colectivo de amplios sectores de la población urbana mexicana, además de existir o haber existido en otro tipo de sociedades. Tal imagen también puebla espacios en obras de arte de diversos autores e incluso halló su lugar en los libros de educación oficial. Múltiples científicos han abordado el tema para explicar su origen y su importancia histórica, generalmente ligándolo a versiones nacionalistas. Además, existe una actividad formal de crianza que al interior de dicho medio proyecta internacionalmente al xoloitzcuintle como representante de “lo mexicano”. Asociado a lo anterior, existe un conjunto de actividades de importancia económica en torno a este animal. El xoloitzcuintle ahora se ubica incluso en el ciberespacio. Por todas estas razones, las representaciones sociales en torno al xoloitzcuintle resultan un tema relevante para la antropología. Justamente tal variabilidad en torno al concepto de xoloitzcuintle inspira la parte metafórica del título de esta investigación, ya que diacrónica y sincrónicamente cada cultura con su mirada le otorga un color o un matiz propio.ÍNDICE DE "SOBRE ETNOZOOLOGÍA URBANA: LOS COLORES DEL XOLOITZCUINTLE".

LOS PERROS Y LA MUERTE EN LA TRADICIÓN ORAL MILPALTENSE.

Por: Raymundo Flores Melo*

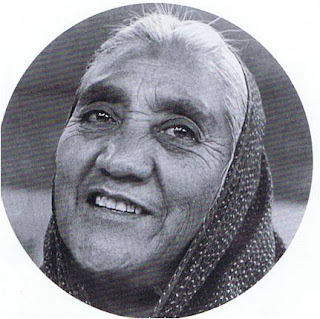

Doña Luz Jiménezes una india milpaltense[1] que legó a la posteridad parte de las costumbres y tradiciones de su pueblo a través de sus memorias[2] y cuentos.Fue originaria del barrio de San Mateo (segunda sección[3]) en la Asunción Milpa Alta.

En “Los dioses”, uno de los cuentos recogidos por el etnólogo y lingüista Fernando Horcasitas, doña Luz hace referencia al trayecto que todo hombre, según la tradición, seguirá después de su muerte y del papel que el perro juega en este tránsito:

“Telhuiloque icuac ca miqui noihqui techpanoltia chichitoton can ica tiahue icuac yotimihque mach tihpanoce apatlahtli. Ye yiman on chichitoton tla otihtlazotlaque tlaltihpac techpanoltiz ihuan tlacamo techtotolochtiz ican amo tihtlazotlaque tlaltihpac. Tla iztac chichi coza monenequi techpanoltiz. Tla tliltic chichi nozo coztic teyecanamihtiuh. Huan quitohua ‘Nopan ximotlalitzino nohpac. Nimitzmopanoltiliz apatlahtli’”[4].

“Cuentan que cuando alguien muere nos pasan los perritos por donde vamos. Dizque pasamos un río. Los perritos, si los quisimos aquí en la tierra, nos pasarán y, si no los quisimos, nos tratan mal. Si es perro blanco se hace mucho del rogar para hacernos pasar. Si es negro el perro, o amarillo, nos va a encontrar. Y dice: ‘Siéntese sobre mí. Lo haré pasar este río ancho’”[5].

Relato semejante al recogido por fray Bernardino de Sahagún de los labios de alguno de sus informantes indígenas en la segunda mitad del siglo XVI:

“Y más, hacían al difunto llevar consigo un perrito de pelo bermejo, y al pescuezo le ponían un hilo flojo de algodón; decían que los difuntos nadaban encima del perrillo cuando pasaban un río del infierno que se nombra Chiconahuapan”[6].

“Dicen que el difunto que llega a la ribera del río arriba dicho, luego mira el perro (y) si conoce a su amo luego se echa nadando al río, hacía la otra parte donde está su amo, y le pasa a cuestas.

Por esta causa los naturales solían tener y criar los perritos, para este efecto; y más decían, que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río, porque dizque decía el perro de pelo blanco: yo me lavé; y el perro de pelo negro decía: yo me he manchado de color prieto, y por eso no puedo pasaros. Solamente el perro de pelo bermejo, podía bien pasar a cuestas a los difuntos…[7]”

La presencia de un río que pasar, la ayuda proporcionada por los canes y la renuencia del perro blanco están contenidos en ambos escritos, poniendo de manifiesto una cosmovisión compartida, un continuo cultural.

Las dos narraciones están separadas en el tiempo - una es del siglo XX y la otra del siglo XVI- pero el contenido similardeja constancia de la permanencia del pensamiento mesoamericano con respecto a la muerte y a los perros, creencia que sigue vigente en varios pueblos originarios de nuestro México.

.

*Integrante del Consejo de la Crónica de Milpa Alta.

rayflome@gmail.com

[1]Para mayor información sobre esta mujer, véase FLORES MELO, Raymundo. Una india milpaltense:

Luz jiménezícono de la mexicanidad en las artes en http://www.teuhtli.com.mx/articulos/luz_jimenez.html

[2] HORCASITAS, Fernando (recop.) De Porfirio Díaz a Zapata. Memoria Náhuatl de Milpa Alta. México, UNAM; 1989, 96 pp.

[3] El pueblo de la Asunción Milpa Alta o Villa Milpa Alta está dividido en cuatro secciones.

[4] HORCASITAS, Fernando y Sarah O. de Ford (recops.). Los Cuentos en Náhuatl de Doña Luz Jiménez. México, UNAM, 1979,p. 12

[5]Ibíd. p. 13

[6] SAHAGÚN, Bernardino de. Historia General de las cosas de la Nueva España. México, Porrúa, 1981, t. I, p. 295

[7] Ibíd. pp. 295 y 296

OBRA COMPLETA.

Saludos.

Este es el link:

SOBRE ETNOZOOLOGÍA URBANA. LOS COLORES DEL XOLOITZCUINTLE

LAS REPRESENTACIONES DEL XOLOITZCUINTLE.

XOLOS Y PERROS EN EL DIARIO DE FRIDA KAHLO.

EL DIARIO DE FRIDA KAHLO.

KAHLO CALDERÓN, Frida. El diario de Frida Kahlo: Un íntimo autorretrato.

México, La Vaca Independiente, 1995, 296 pp.

FOTOGRAFÍAS DE DIEGO RIVERA CON XOLOITZCUINTLES.

Foto: Guillermo Zamora.

Foto: Guillermo Zamora.

PINTURAS DE FRIDA KAHLO CON XOLOITZCUINTLES.

Col. Dolores Olmedo Patiño.

Col. Museo Dolores Olmedo Patiño.

Colección J. y N. Gelman

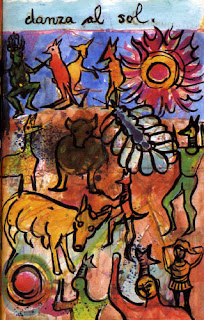

XOLOITZCUINTLES EN LOS MURALES Y OTROS TRABAJOS DE DIEGO RIVERA.

LOLA ÁLVAREZ BRAVO: FRIDA CON XOLOITZCUINTLES.

Foto atribuida a Lola Álvarez Bravo.

Foto atribuida a Lola Álvarez Bravo.

Foto: Lola Álvarez Bravo.

Foto: Lola Álvarez Bravo

Foto: Lola Álvarez Bravo.

Foto de Lola Álvarez Bravo.

Foto de Lola Álvarez Bravo.

GISÈLE FREUND: FRIDA EN EL JARDÍN DE LA CASA AZUL.

La fotógrafa alemana – después nacionalizada francesa - Gisèle Freund (1908-2000), reconocida por sus fotos de escritores, filósofos y artistas plásticos, vivió en México entre 1950 y 1952. Durante su estadía tomó algunas fotografías al muralista Diego Rivera y a su esposa Frida Kahlo.

Foto: Gisèle Freund.

Foto: Giséle Freund.

LA DUALIDAD DEL XOLOITZCUINTLE PROMOCIONADA A NIVEL NACIONAL.

Han pasado más de dos años y no hay nuevo estándar donde los perros pelones y peludos sean tratados como parte integral del xoloitzcuintle. Han transcurrido más de dos años en los que hemos visto disminuir en las redes sociales la presentación de xoloitzcuintles con pelo dentro de las nuevas camadas, a tal grado que cabría preguntarse si esto refleja una vuelta a la práctica de asesinar cachorros con pelo, ahora propiciada por el estándar vigente y la falta de apertura por parte de las autoridades canófilas en nuestro país.

Han pasado más de dos años y no hay nuevo estándar donde los perros pelones y peludos sean tratados como parte integral del xoloitzcuintle. Han transcurrido más de dos años en los que hemos visto disminuir en las redes sociales la presentación de xoloitzcuintles con pelo dentro de las nuevas camadas, a tal grado que cabría preguntarse si esto refleja una vuelta a la práctica de asesinar cachorros con pelo, ahora propiciada por el estándar vigente y la falta de apertura por parte de las autoridades canófilas en nuestro país.  La foto pudo pasar desapercibida pero no ante la situación actual de discriminación hacia al xoloitzcuintle con pelo, pues gracias a ella una gran cantidad de personas sabrán de su existencia. Esperemos que la imagen despierte la curiosidad de más personas, que éstas indaguen y cuestionen sobre la suerte de los peludos pero sobre todo que crezca el gusto por tener xolos con pelo.

La foto pudo pasar desapercibida pero no ante la situación actual de discriminación hacia al xoloitzcuintle con pelo, pues gracias a ella una gran cantidad de personas sabrán de su existencia. Esperemos que la imagen despierte la curiosidad de más personas, que éstas indaguen y cuestionen sobre la suerte de los peludos pero sobre todo que crezca el gusto por tener xolos con pelo.IN ITZCUINTLI / EL PERRO.

Si bien en la época actual el perro tiene diferentes usos a los del pasado, no deja de sorprender que sigamos todavía el viejo consejo de los abuelos: tratar bien a los perritos. Es que en esas cosas de la muerte, nadie sabe y es mejor preparar camino. No vaya a ser la de malas.

Si bien en la época actual el perro tiene diferentes usos a los del pasado, no deja de sorprender que sigamos todavía el viejo consejo de los abuelos: tratar bien a los perritos. Es que en esas cosas de la muerte, nadie sabe y es mejor preparar camino. No vaya a ser la de malas.In itzcuintli / El perro

EL PERRO CON PELO QUE HABITA EL MICTLÁN.

Por: Marco Antonio Hernández Escampa-Abarca.